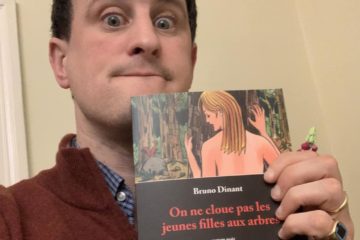

L’époque tend au bref. Pas de gras. À l’os sans tergiverser. C’est ce que fait Bruno Dinant dans ce micro roman. L’auteur est connu pour ses polars. Il excelle également dans la forme courte. Si quelques allusions permettent de situer l’action du côté de la Belgique rurale, le propos est universel. Le narrateur anonyme se raconte dans une langue inventive, audacieuse où l’humour nous fait (parfois) oublier la gravité du sujet. Les fictions mettant en scène un enfant à la première personne jouent souvent sur la fausse naïveté du personnage. Celui-ci bute sur les mots parce qu’il en connait mal le sens, mais ces écarts par rapport à la norme renvoient également à l’architecture du récit, à son sens profond. Ainsi les « exercices conjugaux » de l’extrait suivant gagnent-ils une connotation particulière lorsqu’on les relit à l’aune d’une novella où la vie conjugale est représentée comme un exercice complexe, aux multiples exceptions : « […] c’était la seule fille que j’aurais encore aimée, malgré ses larmes. C’est l’exception qui confirme la règle, comme disait la maîtresse quand on étudiait la grammaire et qu’on faisait des exercices conjugaux. »

Dans une collection aux textes limités à 70.000 caractères, il faut éviter de se perdre en route, se concentrer sur un personnage tout en délaissant les intrigues secondaires. Dinant y réussit très bien car il sait où il doit mener l’enfant. Tiphaine, la « fille » de l’extrait, entraîne le protagoniste sur le chemin d’« une grotte à la sortie du village ». Or la grotte permet souvent aux écrivains d’aborder la question du tabou, de l’expérience pénible que l’on voudrait taire. Elle devient de la sorte le lieu renvoyant symboliquement aux traumatismes refoulés, enfouis. En l’occurrence, la grotte est le réceptacle d’un terrible secret, de la révélation de celui-ci et de la découverte de la sexualité. Elle devient, en quelque sorte, le symbole du mal, de la terreur et aussi, par son côté humide, intime, la métaphore de la sexualité balbutiante des deux adolescents qui s’y retrouvent quelques années plus tard. Le dévoilement du mal et de ses origines constitue le moment de bascule, celui de la (re)connaissance du désordre du monde. Le jeune garçon découvrant le corps meurtri de Tiphaine perd son innocence et doit prendre une décision qui l’engagera sur une voie sans retour. L’auteur retrouve ici le genre noir dont il connait les codes, les modes de fonctionnement, la grammaire pour ainsi dire. Pas d’exception à la noirceur en ces quelques pages que l’on lira d’une traite pour en saisir au mieux la densité. Il n’y a d’ailleurs pas moyen de marquer de pause avec « Zizi Panpan ». Il s’agit sans doute là de la preuve d’une maîtrise de l’art du bref. Jusqu’à cette conclusion qui déjouera heureusement les attentes de l’amateur de romans courts.

Fabrice Schurmans

Écrivain, Alumni Faculté de Philosophie et Lettres